合阳文明网讯:“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”时光的脚步走向了深秋,诗人吟咏的烂漫秋色,为三秦大地披上了季节的盛装。

褪去斑斓,沉淀底色。从渭南到宝鸡,从基层到高校,街头巷尾的闲谈中,红白喜事的操办里,文明新风的种子在悄然发芽、潜入万家。

这场涉及千家万户的文明变革,如何赢得群众真心认同?又如何重塑乡村与城市的风尚?

一场由“统事”引领的文明实践

五月的渭北高原,合阳县城关镇席家坡村举行了一场特别的捐赠仪式。已故县政协原副主席李建国的家属,将原本准备用于丧事的10万元悉数捐给家乡公益事业。

“父亲一生节俭,临终前再三嘱咐,丧事从简,遗体火化,把钱用在更需要的地方。”李老先生的儿子说。这场没有吹打弹唱、没有宴席操办的葬礼,却因一份特殊的遗嘱,在合阳引起了不小的震动,成为推动移风易俗的生动注脚。

几乎在同一时间,合阳县城关街道南街村,党丽琴老人的葬礼同样悄然举行。灵堂简易布置,不待客收礼,不设席摆宴,全程不请乐人,仅至亲行简易告别礼。子女们谨遵老人“一切从简”的遗愿,节省了3万余元开支。

“这在过去是不可想象的。”合阳县新时代文明实践指导中心负责人王峰说,“合阳礼仪甲天下,11个镇1个街道办,殡葬习俗各不相同。改革前,一场丧事的平均费用相当于普通家庭一年的收入。”

变革的种子,往往在细微处萌芽。

在合阳县黑池镇南社社区,村红白理事会采取“代办制”,亲戚朋友只给礼金,全部交由理事会按照需求代购相关物品。这种做法,有效遏制了花圈、挽幛、食材等方面的浪费。

“十里乡俗九不投。”王峰说,“如果‘一刀切’,可能会伤害群众感情。所以我们首先要争取‘统事’们的支持。”

“统事”,在合阳农村是婚丧嫁娶中的关键人物,他们熟悉流程,有威望,某种程度上代表着民意。王峰和他的团队与这些“统事”们促膝长谈,听取他们的意见。

“只有征求了他们的意见建议,我们的指导意见才可能更切合农村实际。”王峰说。这场以新时代文明实践活动为载体的改革成效显著。新池镇通过“双卡”模式引导丧事简办,户均节省5000元至1万余元;黑池镇南社社区简办红白事47起,户均节约1.1万元。全县215个行政村,按每个村一年10个丧事预计,全年可节约千万元左右。这不仅是经济账,更是一笔文明账。

一份从“纸面”到心间的文明清单

合阳县的文明实践,关键在于赢得人心,让“面子”以简约为新。而在宝鸡市金台区,一场将“纸面清单”转化为社区活力的生动实践,正让文明新风吹进千家万户。

在金台区东风路街道,社区干部和居民自编自演的顺口溜《移风易俗树新风,文明风尚我先行》、三句半《红白喜事从简办》等节目轮番上演,将陋习之弊、新风之美娓娓道来,用通俗的语言、鲜活的表演,把文明新风吹进群众心坎里。

“我们之所以将移风易俗作为新时代文明实践活动的重点,就是为了回应群众对厚养薄葬、铺张浪费等陋习的强烈呼声。”东风路街道新时代文明实践所所长张帆道出开展文明实践活动的初衷。

最让他感慨的是“薄养厚葬”现象:“老人在世时缺少陪伴,身后事却大操大办,这既是一种浪费,更扭曲了孝道的真谛。”

改变,从一份“任务清单”开始。东风路街道东社区发起“文明新风邻里行”项目,成立“左邻右舍帮帮团”。独居老人需要用电维修,清单立即对接到懂电工的志愿者;谁家遇到急事难事,邻里之间伸出援手。这份从纸面孵化出的“帮帮团”,如今已成为社区治理的活力源泉。

陈大叔的转变最具说服力。这位曾经把“面子”看得很重的老人,原本计划为儿子婚礼大摆宴席。街道干部没有简单劝阻,而是邀请他参加了一场简约温馨的集体婚礼。看到新人和家人在简单仪式中流露的真情,陈大叔深受触动。最终,他采纳了简办方案,将省下的钱用作小家庭的创业启动金。

“现在陈大叔逢人就说:‘简办不是没面子,是有了新面子!’”张帆笑着说。

为了让新时代文明实践活动在社区落地生根,街道实践所积极整合民政、妇联等力量,组建了“文明实践联盟”。各方力量在联盟平台上精准对接,形成了“孝老爱亲”的治理共同体,让文明实践活动的成效惠及更多群众,让文明新风吹遍街巷阡陌、浸润百姓心田。

一本融入时代的“教学指南”

文明新风吹在乡野,也浸润校园。新时代文明实践活动正以更贴近现实的方式,引导青年建立价值认同与职业追求。

西安财经大学的校园里,关于“红色财经人物”的讨论课正在进行。学生们研读着延安时期财经工作者的故事,探讨什么是“财经报国”。

“时代新风是新时代社会主流价值观的体现。”西安财经大学新时代高校思想政治教育研究中心负责人任艳妮教授表示,“它不只是抽象概念,更体现在我们身边的点滴行动中。”

她拿起一本《经济学科课程思政教学指南》介绍,这是学校联合省内外8所高校、200多名教师共同编撰的成果,涵盖了经济学科的66门核心课程。“在讲授市场经济时,我们会引导学生讨论企业的社会责任;在讲解金融知识时,会分析诚信经营的经典案例。这就把‘敬业’‘奉献’‘诚信’这些宏大的价值观,转化为了学生未来职场中的具体行为准则。”

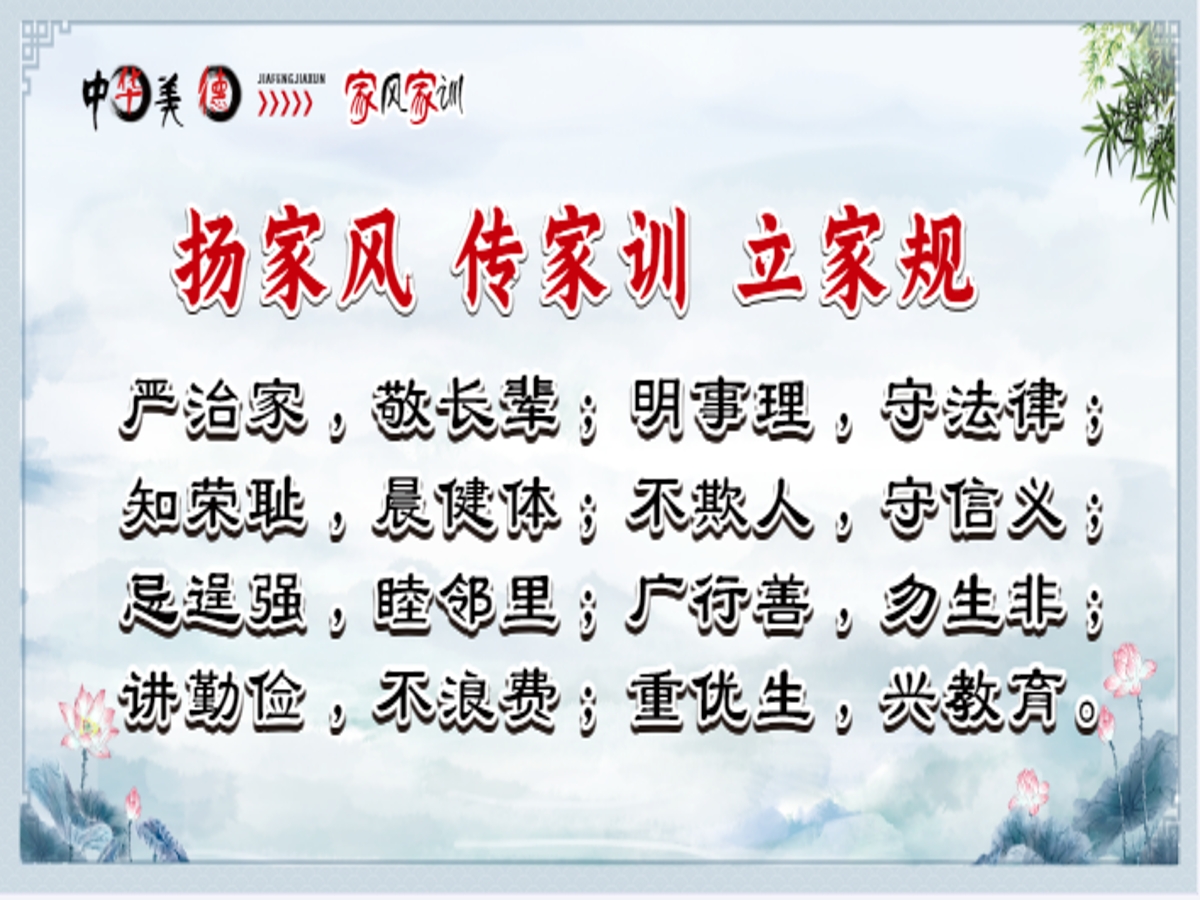

今年暑假,任艳妮带队赴蓝田、渭南等地调研时,亲眼见证了新式婚礼的创新实践。通过诵乡约、颂党恩、立家训、送文化、送伴手礼五个环节,婚礼既保留了仪式感,又弘扬了时代新风。“在社区和村庄里,我们看到《吕氏乡约》仍在基层治理中发挥着‘德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤’的作用。这正是优秀传统文化在当代的创造性转化。”

社会实践成为思政教育的重要一环。西安财经大学学生们的调研成果《祖国不会忘记》,记录了他们在全国数百个村庄的见闻与思考。“有些参与调研的同学,甚至因此改变了职业理想和人生追求。”任艳妮说,“他们开始关注‘三农’问题,思考如何在乡村振兴中贡献自己的力量。”

对于当代大学生对“时代新风”的认同度和践行度,任艳妮持乐观态度。“一个直观感受是,他们的文化自信更强了,法治观念更深了。更重要的是,他们愿意用实际行动去担当,参加‘西部计划’‘三支一扶’的热情持续高涨。”

她也坦言,部分学生在个人发展路径上存在现实困惑,比如毕业时面临“去大城市追求高薪职位”还是“到祖国需要的地方发挥专业价值”的抉择。

“但在我看来,这种困惑是成长中的正常现象。”任艳妮说,“通过积极的引导,特别是让学生们通过社会实践,亲眼看到用自己的专业所长帮助了他人,那种被需要的价值感和成就感,会帮助他们很自然地找到个人发展与社会责任相结合的最佳路径。”

一种关乎人心的“软治理”实践

走出课堂,深入乡村治理的现场,学者们从另一视角揭示,移风易俗的本质,是一场需要理解人心、尊重传统的“软治理”。

西北农林科技大学副教授赵祥云长期研究乡村治理。她认为,移风易俗的成功关键在于把握“软治理”的智慧。赵祥云说,“正式制度总会受到非正式制度的微妙影响。许多规则因过于刚性而难以落实,但通过拉家常、讲人情等柔性方式,往往能取得更好效果。”

她举例说,一些村庄通过修复祠堂、重建村规民约等方式,让外出年轻人重新产生归属感,主动参与乡村建设,这正是“软治理”的独特价值。

针对当前乡村殡葬陋习,赵祥云指出,其背后并非单纯的经济问题,而是“面子观念”“生死认知偏差”和“代际责任焦虑”三者交织的结果。“在很多乡村,丧事被视为展示孝心的重要场合。村民普遍认为,仪式越隆重,子女越孝顺。这种观念导致许多家庭即便经济拮据,也要借钱大操大办。”

关于如何构建理想的现代乡村殡葬文化,赵祥云提出应具备三个核心特征:简约而有温度、环保而有纪念性、理性而有孝道。“一种有人情味的现代殡葬文化,应该让仪式从‘对外展示的面子工程’,回归为‘对内慰藉生者、缅怀逝者的情感表达’。”

赵祥云进一步指出,一个健康的现代乡村家庭,其成员应具备三大关键特质:清晰的边界感、共情能力和共同成长的意愿。清晰的边界感是家庭关系的基础,共情能力则是家庭关系的润滑剂,共同成长的意愿让家庭与时俱进。

一场从“治理”到“自觉”的深层变革

如何让移风易俗避免成为“一阵风”?陕西各地正通过制度创新,探索可持续的长效机制。

在合阳县,一套完善的殡葬管理体系逐步建成。全县出台统一的改革指导意见,各镇村据此制定实施细则。因地制宜地探索,让文明实践在基层落地生根。

与此同时,宝鸡市金台区东风路街道创新推出“文明积分”制度,将新时代文明实践活动与激励机制相结合。居民参与助老服务、简办红白事、调解邻里纠纷等善行义举均可获得积分,存入个人的“文明银行”。积分高的家庭和个人不仅可在社区超市兑换物品、享受服务优先权,未来还有望在辖区合作商家获得消费折扣,激励更多人从“旁观者”转变为文明实践的“参与者”。

西安市推出“无偿献血荣誉A卡”,持卡人可在全市享受“四免一优先”服务,以实实在在的礼遇让奉献得到尊崇。

移风易俗的深处,是一场关于美好生活的价值重塑。

“每一份扎根乡土的文明与智慧,都是村民亲手创造的幸福答案。”赵祥云说。

任艳妮认为,“弘扬时代新风与共筑美好生活相辅相成。时代新风是美好生活的‘精神导航’,美好生活不仅是物质富裕,更是精神充实、人际信任与心灵温暖。”

王峰则算了一笔账:“全县每年可节约千万元左右。不仅在为铺张浪费做‘减法’,更在为文明温情做‘加法’,最终提升的是老百姓实实在在的获得感与幸福感。”

张帆这样描绘他心中的理想社区:“孝老爱亲成为自觉,邻里互助成为常态,简约适度成为风尚。整个街道洋溢着人情味、烟火气和文明风,居民脸上绽放着发自内心的幸福笑容。”

放眼今日三秦大地,新时代文明实践活动不仅有心意,更有新意;不仅有力度,更显温度。群众的欢声笑语飘向远方,与万家灯火交融辉映,共同照亮通往美好生活的康庄大道。

记者 :李惠茹

责任编辑:孙雪

转自:陕西网

地址:合阳县天合园东南角文化大厦3楼 电话:0913-5524056 邮编:715399 邮箱: hywenmingban@163.com 网站地图

Copyright 2015-2018 版权所有:合阳县新时代文明实践中心(文明办) 陕ICP备19014249号-1